業界トップ企業とのパートナーシップで中小企業市場への浸透も狙う

SAPジャパンでは来年1月1日付で、中堅中小企業向けのビジネス組織体制を刷新する。具体的にはまず、年間売上高100~1000億円の中堅企業担当と、売上高100億円以下の中小企業担当にチームを分け、さらに中堅向けチームを新規顧客担当と既存ERP顧客担当とに分ける。

2021年1月以降の中堅中小企業向けビジネス組織体制

この新たな組織体制のもと、新たにフォーカスしていく取り組みについて、藤井氏は大きく3つを紹介した。「新規エコシステムの拡大」と「デジタルマーケティングの推進」、そして「デジタル基盤としてのクラウドERPの推進」である。

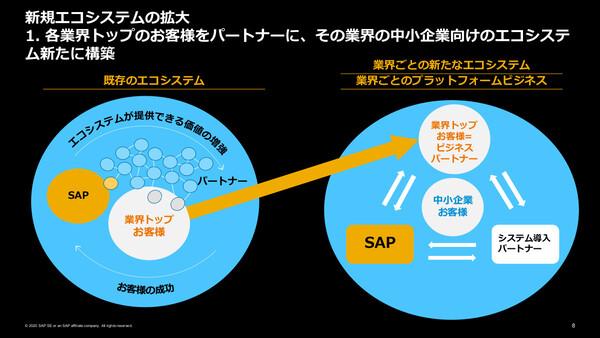

まずは「新規エコシステムの拡大」だ。売上高100億円以下の中小企業層に対しては、各業界のトップ企業をビジネスパートナー化し、業界パートナー、SAP、SIパートナーの3社が連携して業界ごとのエコシステム構築を図るという。

「SAPの強みは、業務プロセスをIT化し、それをレゴブロックのように組み合わせて新しいプロセスを提供できること、そして各業界のリーダー企業が、SAPの基幹システムを使っている可能性が高いこと、この2つだ。そこで業界リーダーの大手企業をビジネスパートナーととらえ、連携を通じて業界ごとの中小企業にサービス提供していくという新たなエコシステムを構築する」(藤井氏)

業界トップの大手企業をビジネスパートナーとして、その業界の中小企業向けのプラットフォームビジネスを展開する

具体的には、このエコシステムを通じて業界別の“相乗り型(マルチテナント型)”クラウドERPを構築、提供していく。業界パートナーがクラウドサービスを再販できる「SAP Partner Managed Cloud(PMC)」を通じた販売を中心に考えているという。

こうした業界エコシステムの例として、現在開発と実証実験を進めている建設業界向けクラウド統合基幹システム「ランドログERP」を紹介した。これは建築重機のコマツ、NTTドコモ、オプティムと共に立ち上げたランドログ(LANDLOG)で開発と実証実験を進めているシステムで、建築業界向けIoTプラットフォーム「LANDLOG」とERPの連携によって、現場工事の進捗状況のリアルタイムな把握や、工事原価管理や購買管理などを実現するというものだ。

業界ごとに“相乗り型”クラウドERPを展開していく方針。その例として、コマツを業界パートナーとした建設業界向け「ランドログERP」を紹介した

一方で中堅企業向けには、ERPとAI/自動化の効率的な導入を図る「インテリジェントエンタープライズ標準ソリューションモデル(i-ESM)」を本格展開していくと述べた。S/4 HANAにあらかじめ組み込まれたインテリジェント機能(AI/自動化機能)を活用し、SAPが提唱する「インテリジェントエンタープライズ」を実現するプラットフォームとしていく狙いだ。

そのための施策として、今年6月から、各業界の専門性を持つパートナーとともに準大手/中堅企業へのi-ESMを展開してきた。これはERP(S/4 HANA)に加えてインテリジェントオプション、パートナー独自オプションをメニュー化することで、導入費用と期間のモデルケース提示と導入プロジェクト短期化を図るものだ。

藤井氏は、6月の発表当時は3社だったパートナーが現在は10社まで拡大していると述べ、業種テンプレートも着実に拡大していると紹介した。「来年以降、このテンプレートを活用してより早く、より効率的に、生産性の高い導入モデルが浸透していく」(藤井氏)。

パートナーと共に準大手/中堅企業向けに展開を進めている「インテリジェントエンタープライズ標準ソリューションモデル(i-ESM)」

最後に藤井氏は、コロナ禍の影響も含めて、基幹システムの位置づけや選択、導入の志向が大きく変わりつつあると指摘した。単なる集計システムではなく“デジタルビジネス基盤”として使われるようになったこと、とくに非競争領域においては標準機能を組み合わせて使う“Fit to Standardモデル”の採用、業務標準パッケージをベースとすることによる選定の短期化、自社だけでなく取引先などともデータ接続できるデザイン、ベンダー依存ではなく自社主導型の導入プロジェクト、といったものだ。

「デジタル化をベンダーに依存するのではなく、自社できっちりイニシアティブをにぎり、自社主導型でデジタル変革を進めていくというマインドセットが見受けられる。さらに、経営者自身がその動きをリードするという方向性が非常に強くなっており、その結果、自社内でのデジタル人材育成に注力し始めている。逆に言えば、従来型アプローチの導入パートナーはこの先、淘汰されることになる」(藤井氏)