OSPFの設定は、基本的な部分だけであれば難しいところはほとんどない。RIPのように、コマンド1つというわけにはいかないが、OSPFを有効にするコマンドがインターフェイスごとになったというくらいの感覚だ。

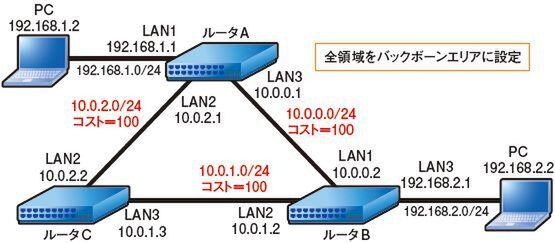

第7回からのRIPの設定で用いた構成をそのまま流用し、OSPFの設定方法を試してみよう。各ルータで、「no rip use」コマンドを使ってRIPの設定を削除して無効化すれば、インターフェイスにIPアドレスを割り当てただけの状態に戻る(図1)。

図1 OSPFを試すネットワークの構成

もし、新規に設定するのであれば、下記のリスト1や第7回の画面1の通りにIPアドレスの設定を行なってみよう。

リスト1 ルータAの設定内容(参考)

ここでOSPFを有効にするには、まず「rip use on」に相当する「ospf useon」コマンドでOSPFを有効にする。また、ここではネットワーク全体をバックボーンエリアで使うため、バックボーンエリアを有効にする。

# ospf use on

# ospf area backbone

あとは、インターフェイスごとの設定だ。インターフェイスがどのエリアに属し、コストをいくらにするのかを設定する。コストを省略すると、LANの初期値である1が割り当てられる

# ip lan1 ospf area backbone cost=100

これを残りのインターフェイスにも適用する。

# ip lan2 ospf area backbone cost=100

# ip lan3 ospf area backbone cost=100

そして、この設定を実際に有効化するため、以下のおまじないを唱える。これによってOSPFの各種パラメータが初期化され、隣接ルータとの通信が始まる。

# ospf configure refresh

この設定を3 台のルータに施すと、OSPFが働き始めるはずだ(図2)。

図2 通常時のパケットの経路

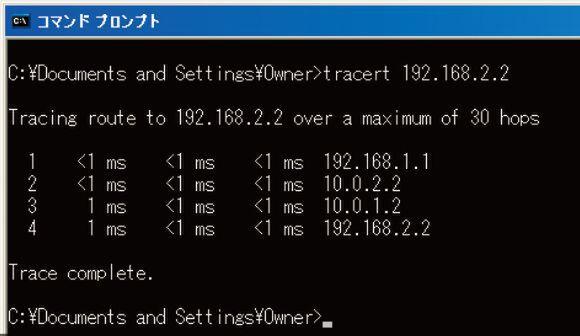

ルータAに接続した端末から、ルータBの端末にtracertを実行したのが画面1だ。すべてのリンクコストが100になっているため、ホップ数の少ないA ⇔B 経路が使われているのがわかる。

画面1 通常時のtracert(192.168.1.2から192.168.2.2まで)

では、RIPのときと同様、ルータA⇔ B 間のリンクを切断してみよう(図3)。OSPFの場合、リンク情報が変化するとすぐにそれが他のルータにも反映されるので、すぐに迂回ルートが利用できるようになる(画面2)。

図3 A⇔B間を切断したときの経路

画面2 A⇔B間を切断したときのtracert

A ⇔ Bのリンクを元に戻し、今度はA ⇔ B 間のコストを500に変更してみよう(図4)。A ⇔ B 経路のコストは500になり、A ⇔ C ⇔ B 経路は200である。つまり、A ⇔ C ⇔ B 経路のほうが有効になるはずだ。これは画面2とまったく同じになった。

図4 A⇔B間のコストを500にしたときの経路

ルーティングテーブルも見てみよう。画面3は、図2のときのルータAのルーティングテーブルのようすである。種別が「implicit」になっているエントリは、ルータに直接接続されて、手作業でIPアドレスを設定することで追加されたものを意味している。そして、OSPFになっているものが、OSPFで追加されたエントリである。ここでは宛先とコストに注目してほしい。PCのつながっている192.168.2.0/24はコストが200になっている。これは、A ⇔ B 間のコスト100とBからPCの間のコストが加わった値になっている。

画面3 通常時のルータAのルーティングテーブル

一方、A ⇔ B 間のコストを500にしたときのルーティングテーブルが画面4である。192.168.2.0/24のコストは300に変わっている。これは、A ⇔ BとB⇔ PCのコスト600に対して、A ⇔ CとC ⇔ B、B ⇔ PCのコストの和が300であり、A ⇔ C ⇔ Bの経路が採用されたことを意味している。

画面4 A⇔B間のコストを500にしたときのルータAのルーティングテーブル

本記事は、ネットワークマガジン2008年11月号の特集1「試してわかるルーティング」を再編集したものです。内容は原則として掲載当時のものであり、現在とは異なる場合もあります。 |